【SDG中心“两计划一基金”项目系列成果(五)】中国人类住区扩张导致陆地表层碳储变化城乡分异研究取得进展

近日,2025澳门2025免费原料网(SDG中心)创新研究计划资助项目在中国人类住区扩张导致陆地表层碳储变化城乡分异研究方面取得重要进展,相关成果发表在环境科学领域顶刊《Science of the Total Environment》(IF:10.754)。SDG中心博士后蒋会平为论文第一作者,郭华东院士和孙中昶研究员为共同通讯作者。

自上世纪90年代以来,中国城市和乡村地区的不透水面面积急剧增加,深刻地影响着城乡土地利用结构和区域碳循环。由于城乡不透水面转换类型空间异质性显著,难以实现充分采样并进行统一测算,因此国家尺度上人类住区扩张导致陆表碳储变化城乡分异规律有待进一步发掘。

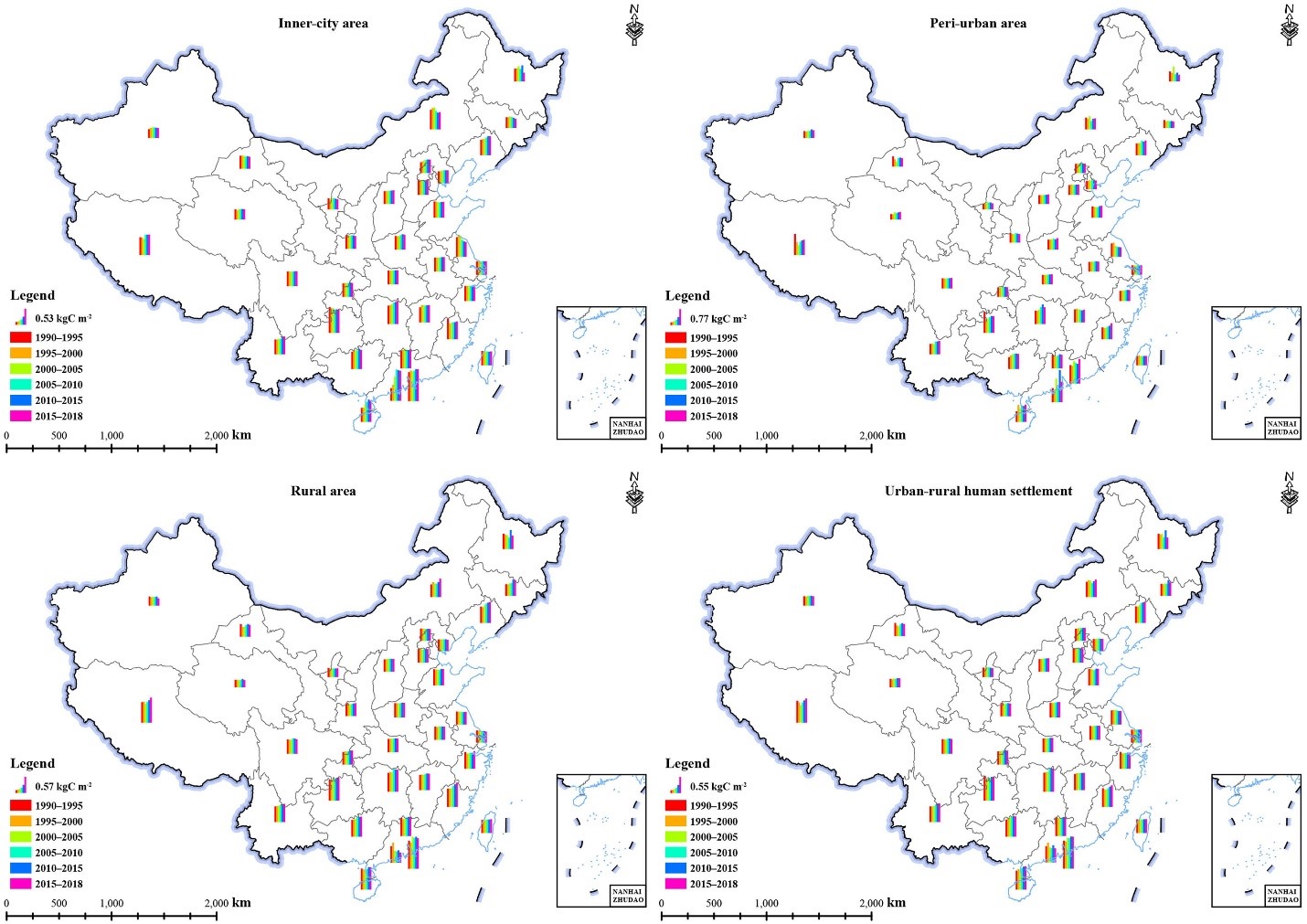

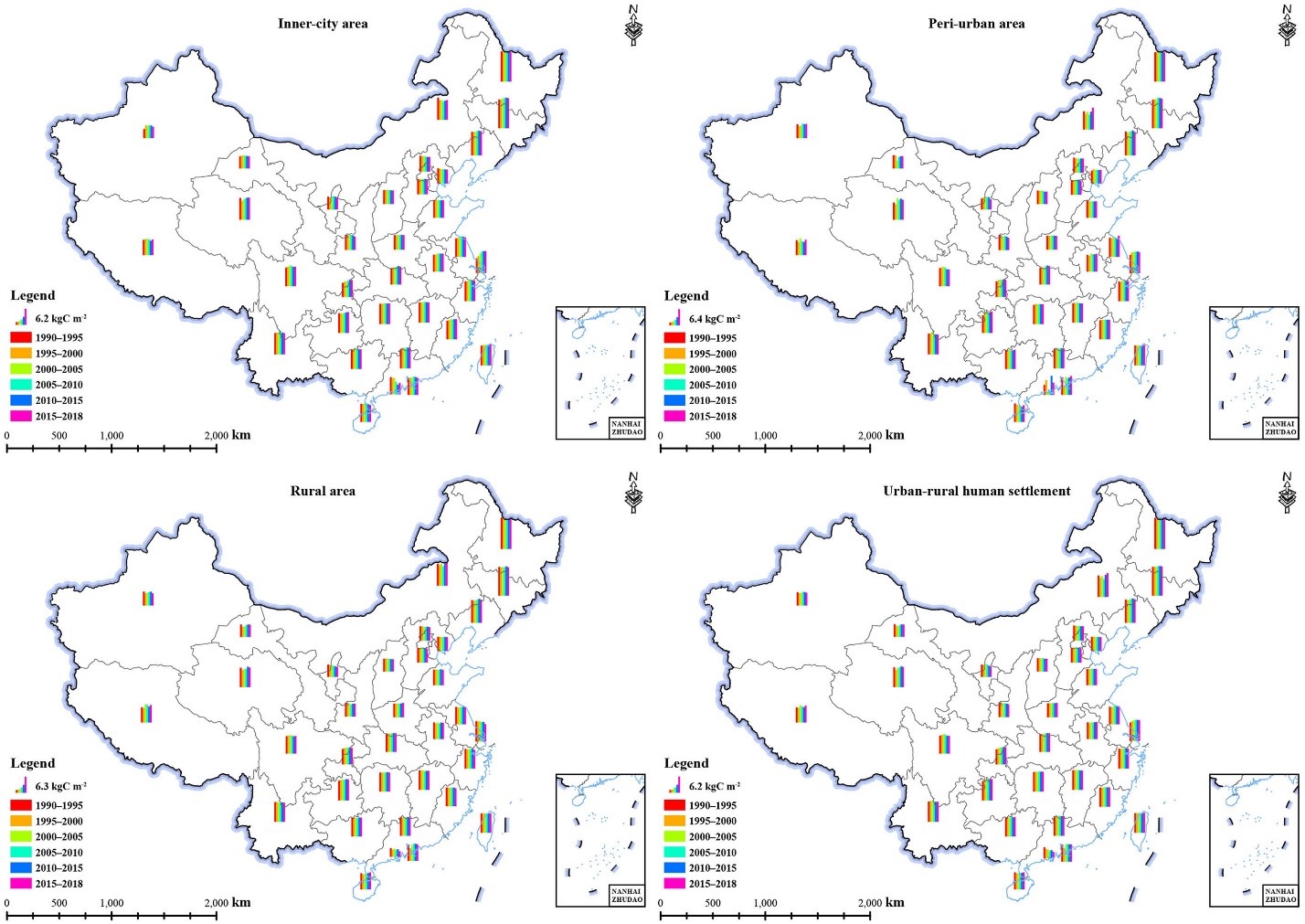

针对上述问题,郭华东院士团队综合采用地球大数据(不透水面、植被、土壤类型时空分布)和经典统计学方法(皮尔逊相关系数、地理加权回归),分别计算城市内部、城市周边以及乡村不同区域的不透水面扩张面积,通过实测碳含量样本和文献综述,获取不同植被和土壤转换类型的碳密度,对1990~2018年中国城乡不透水面扩张导致的陆表碳储变化进行城乡差异比较和驱动力分析。

研究结果表明,乡村不透水面扩张规模在不同时段均超过城市,土地利用转换类型以耕地和人为土壤等为主,新增的城乡不透水面越来越多地占用碳含量较高的植被和土壤类型,碳储变化密度呈上升趋势,不透水面扩张导致的地表植被移除和底层土壤封闭打破了初始碳循环,不利于发挥原有土地利用类型的固碳作用。

研究还发现,人口和经济因素对不透水面扩张的影响在城市地区明显大于农村地区,且随着时间的推移该影响在城市和乡村地区均逐渐降低;农村人口的持续减少并未减缓该地区不透水面的快速扩张,有必要加强农村建设用地管控,切实提高土地利用效率。

值得注意的是,城乡不透水面扩张以及由此导致的植被生物量碳和土壤有机碳储量变化趋势分别与住房城乡建设部发布的权威统计数据和国内外类似研究结果保持一致。

该研究提供了长时序、精细化的时空分布特征,充分展示了地球大数据技术在陆表碳循环监测、城乡融合发展评估等方面的应用价值和广阔前景。

图1. 1990–2018年中国不同地区植被生物量碳( VBC)储量变化密度城乡分异

图2. 1990–2018年中国不同地区土壤有机碳( SOC)储量变化密度城乡分异

Jiang, H., Guo, H., Sun, Z., Yan, X., Zha, J., Zhang, H., & Li, S. (2023). Urban-rural disparities of carbon storage dynamics in China's human settlements driven by population and economic growth. Science of the Total Environment, 871, 162092

附件下载: